Envie d'encore plus d'AKADEM ?Découvrez les avantages d'un compte !

Notifications

Nouveau

Université • Torah et « justice sociale » par Rony Klein

Université • Les notions de Libérateur et de Délivrance par Éric Smilevitch

Paracha • Beaalote’ha: les Hébreux enlisés par Monique Canto-Sperber

Cinq Livres • L’âge d’or de la bande dessinée avec Pierre Assouline, Asaf Hanuka

À venir

Paris - 23/07/2023 • La grande bourgeoisie juive à Paris au xixe siècle (Visite guidée) - Culture J

Discussion

Serges K. a répondu à votre commentaire : Les séquelles de la sortie d’Egypte

Paracha Terouma

Makom, le lieu du vide

Tsivia Frank-Wygoda

13 février 2024

23 min

paracha

Tsivia Frank-Wygoda

RegarderParacha Michpatim

Nos commentateurs de la paracha

Tous les commentaires de la paracha

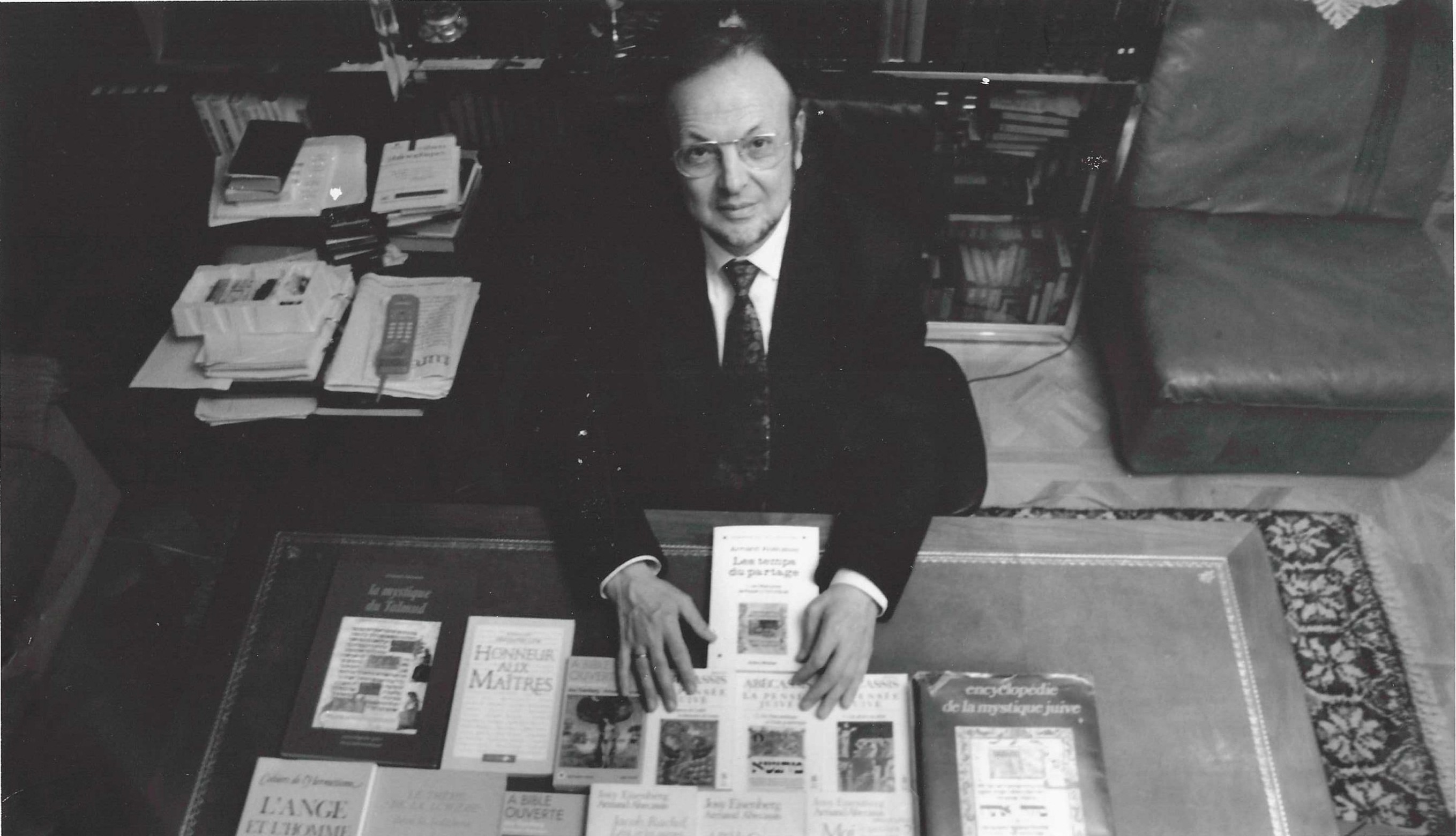

Bibliothèque Armand Abecassis

Dossier - Limoud

Dossier

Un peuple de convertis

Parmi les idées fausses qui circulent au sujet du judaïsme, il y a celle selon laquelle la conversion y est impossible. Or, il se trouve que les figures de convertis (Yitro, beau-père de Moïse et Ruth, ancêtre du roi David) se rencontrent déjà à des carrefours de l'histoire biblique et que le peuple hébreu en entier est considéré comme "converti" collectivement au Sinaï. Par ailleurs, la Tora rappelle à de nombreuses reprises l'obligation d'accueillir le candidat à la conversion et de le considérer comme un juif à part entière.

Quelles sont les conditions pour devenir juif? Quels sont les profils des candidats à la conversion? S'agit-il vraiment d'un parcours du combattant? Rabbins et sociologues se penchent sur ces questions.

Quelles sont les conditions pour devenir juif? Quels sont les profils des candidats à la conversion? S'agit-il vraiment d'un parcours du combattant? Rabbins et sociologues se penchent sur ces questions.

11 conférences

Une identité juive en devenir

Ruben Honigmann, Yona Ghertman

21 avril 2015

18 min

Vie Juive

Ruben Honigmann, Yona Ghertman

Regarder

Pour commencer: la conversion

Philippe Haddad

18 juillet 2013

12 min

Vie Juive

Philippe Haddad

Regarder

Juives par choix, un podcast de Tenoua

Léa Taïeb, Victoria Géraut-Velmont

23 mai 2024

26 min

Entretien

Léa Taïeb, Victoria Géraut-Velmont

Regarder

Judaïcité contemporaine (3/3)

Joelle Allouche-Benayoun

16 mars 2006

60 min

Politique

Joelle Allouche-Benayoun

Regarder

Le vivre ensemble entre laïques et religieux (10/10)

Chalom Chriqui, Marius Schattner, Peggy Cidor, Scharar Orenstein, Sonia-Sarah Lipsyc

04 novembre 2012

55 min

Vie Juive

Chalom Chriqui, Marius Schattner, Peggy Cidor, Scharar Orenstein, Sonia-Sarah Lipsyc

Regarder

Dossier

Mégalomanies pharaoniques

Une importante partie du récit de l'Exode consiste en un duel suivi entre Moïse, envoyé de Dieu, et Pharaon. Le monarque égyptien, enfermé dans sa toute-puissance, se vit comme une divinité terrestre et s'arc-boute à son pouvoir au risque de provoquer la dévastation de son pays. Une hybris archétypal du régent qui se sent affranchi de toute morale, se vit au-dessus des lois et s'arroge le droit de disposer du destin des hommes. Du Pharaon égyptien aux tyrans contemporain, nos conférenciers dressent un panorama des facettes de l'ivresse que procure la fonction suprême.

11 conférences

Dossier

Faut-il croire aux miracles?

Avec les dix plaies d'Egypte, l'ordre naturel de la Création se trouve bouleversé. Les sorciers égyptiens, au cours des premières plaies, rivalisent avec Moïse et Aharon pour modifier le réel: comme eux, ils transforment un bâton en serpent et l'eau en sang. Pourtant, en dépit des miracles en Egypte puis de l'ouverture de la Mer, les Hébreux continueront à renâcler et manquer de confiance en Dieu, comme si les miracles, aussi spectaculaires soient ils, ne garantissent jamais une foi authentique. Nos conférenciers explorent les contours des rapports sinueux que la tradition juive entretient avec la pensée magique.

11 conférences

Pharaon touché dans son orgueil

Ruben Honigmann, Stéphanie Allali-Klein

12 mars 2021

19 min

Limoud

Ruben Honigmann, Stéphanie Allali-Klein

Regarder

Dossier

Histoires de noms

Les Juifs doivent leur appellation de sémites au fait qu'ils descendent de Sem (en hébreu Chem), le fils de Noé dont le nom signifie...Nom. Être Juif reviendrait dès lors à nommer correctement les choses, à appréhender le réel par le biais du langage. D'où le fait également que Dieu, dont le nom est imprononçable est appelé Hachem, à savoir...Le Nom, le signifiant ultime.

En entamant le livre des Noms (Chemot), nous vous proposons une sélections de réflexions sur l'art de nommer, des patriarches aux noms mutants (Abram-Abraham, Yaakov-Israël) aux interrogations plus contemporaines sur les changements et la mémoire des noms.

En entamant le livre des Noms (Chemot), nous vous proposons une sélections de réflexions sur l'art de nommer, des patriarches aux noms mutants (Abram-Abraham, Yaakov-Israël) aux interrogations plus contemporaines sur les changements et la mémoire des noms.

12 conférences

Ce que nos noms révèlent

Tobie Nathan

25 mai 2022

34 min

Philosophie

Tobie Nathan

Regarder

La puissance du souffle

Armand Abécassis, Delphine Horvilleur, Frank Lalou, Laurent Hericher

20 septembre 2024

108 min

Table-ronde

Armand Abécassis, Delphine Horvilleur, Frank Lalou, Laurent Hericher

Regarder

Le retour du nom juif

Céline Masson, Georges Perla, Hélène Hadas-Lebel

19 juillet 2021

29 min

Culture

Céline Masson, Georges Perla, Hélène Hadas-Lebel

Regarder

Dossier

Fraternités et frérocités

La saga de Joseph est l'aboutissement de relations fraternelles grippée: de Caïn et Abel à Jacob et Esaü en passant par Isaac et Ismaël, les rapports entre frères dans la Tora sont faits de jalousie, de rivalité et de délicates tentatives de réconciliation. Un chemin en quête de fraternité, où chacun occupe la place qui lui convient, qui ne trouvera pas d'expression harmonieuse avant Moïse et Aharon, dans l'Exode. Nos commentateurs explorent les nœuds, les impasses et les dépassements des impasses où conduit la difficile condition fraternelle.

9 conférences

50e. anniversaire de la déclaration conciliaire ''Nostra Aetate''

André Vingt-Trois, François Clavairoly, Franklin Rausky, Haïm Korsia, Jean-François Bensahel, Jéröme Beau, Patrick Desbois, Raphy Marciano

23 novembre 2015

68 min

Politique

André Vingt-Trois, François Clavairoly, Franklin Rausky, Haïm Korsia, Jean-François Bensahel, Jéröme Beau, Patrick Desbois, Raphy Marciano

Regarder

cours

Songes bibliques

"Le sens du rêve dépend de son interprétation" lit-on dans les pages du Talmud (traité Bera'hot) consacré à la science des songes. Bien longtemps avant Freud, les maîtres de la tradition juive ont vu dans les songes des rébus à décrypter, porteurs de nos désirs latents et de nos aspirations profondes. Des rêves de Joseph jalousé par ses frères à ceux que l'empereur Nabuchodonosor livre à Daniel, en passant par les vaches et les épis qui peuplent les nuits du Pharaon, les rêves se trouvent à des carrefours-clés de l'histoire d'Israël.

Nos conférenciers, psychanalystes comme talmudistes, posent la Tora sur le divan pour explorer les inconscients bibliques.

Nos conférenciers, psychanalystes comme talmudistes, posent la Tora sur le divan pour explorer les inconscients bibliques.

10 conférences

L'inconscient freudien

Andreas Mayer, Marc-Alain Ouaknin, René Lévy

23 janvier 2019

100 min

Philosophie

Andreas Mayer, Marc-Alain Ouaknin, René Lévy

Regarder

cours

Anges et démons bibliques

La figure de l'ange revient épisodiquement dans le récit biblique: les séraphins qui gardent l'entrée de l'Eden, les visiteurs d'Abraham qui détruisent Sodome et sauvent Lot, ceux que Jacob voit en songe sur une échelle, celui qu'il affronte au cours d'un combat nocturne...Qui sont ces êtres ni divins ni humains? Ont-ils une existence autonome ? Quelles sont leurs fonctions et leurs statuts? Nos conférenciers mènent l'enquête.

8 conférences

Les représentations de la figure divine

Bernard Maruani, Claude Birman, Jean-Pierre Winter, Shmuel Trigano

12 mars 2017

188 min

Limoud

Bernard Maruani, Claude Birman, Jean-Pierre Winter, Shmuel Trigano

Regarder

cours

Esaü, faux-frère d'Israël

La paracha Toledot raconte la naissance des jumeaux Esaü et Jacob.

Le premier vend son droit d'ainesse au second contre un plat de lentilles puis le cadet se déguise en son chasseur de frère pour obtenir la bénédiction paternelle. Dans la littérature rabbinique, la haine d'Esaü à l'égard de Jacob deviendra l'archétype du rapport de l'Occident, romain puis chrétien, envers les juifs. A l'inverse, l'Eglise s'identifiera au véritable Israël ("verus Israël") et plaquera la figure d'Esaü, aîné déchu, sur le peuple juif.

Nos conférenciers analysent, au prisme tant biblique qu'historique, les mutations, les conflits et les horizons de réconciliation de deux figures, à la fois intimement liées et fondamentalement opposées.

Le premier vend son droit d'ainesse au second contre un plat de lentilles puis le cadet se déguise en son chasseur de frère pour obtenir la bénédiction paternelle. Dans la littérature rabbinique, la haine d'Esaü à l'égard de Jacob deviendra l'archétype du rapport de l'Occident, romain puis chrétien, envers les juifs. A l'inverse, l'Eglise s'identifiera au véritable Israël ("verus Israël") et plaquera la figure d'Esaü, aîné déchu, sur le peuple juif.

Nos conférenciers analysent, au prisme tant biblique qu'historique, les mutations, les conflits et les horizons de réconciliation de deux figures, à la fois intimement liées et fondamentalement opposées.

13 conférences

''Exclu le juif en nous''

Jean-Luc Nancy, Ruben Honigmann

31 mai 2018

27 min

Philosophie

Jean-Luc Nancy, Ruben Honigmann

Regarder

Juifs et chrétiens au Moyen Age

Israel Yuval, Juliette Sibon, Maurice Kriegel, Nicolas Weill, Ron Naiweld

18 octobre 2012

98 min

Histoire

Israel Yuval, Juliette Sibon, Maurice Kriegel, Nicolas Weill, Ron Naiweld

Regarder

cours

"Prendre femme"

La paracha Hayé Sarah tourne essentiellement autour de la quête d'une femme pour Isaac. Pour la première fois dans le récit biblique, le verbe "aimer" est employé au sujet d'un homme et de sa femme. Les vies de couples bibliques ne sont pour autant pas un long fleuve tranquille : Abraham et Sarah se disputent au sujet d'Ismaël, Isaac et Rebecca ne s'adressent jamais la parole et Jacob privilégie Rachel à Léa. Nos conférenciers explorent les modèles conjugaux qui peuplent la Torah.

9 conférences

Thérapeute conjugal

Mariacha Drai, Ruben Honigmann

27 juillet 2022

28 min

Vie Juive

Mariacha Drai, Ruben Honigmann

Regarder

Abraham enterre Sarah - n° 5

Stéphanie Allali-Klein

09 septembre 2021

22 min

Limoud

Stéphanie Allali-Klein

Regarder

Vie conjugale

Nathalie Loewenberg, Ruben Honigmann

19 janvier 2017

14 min

Vie Juive

Nathalie Loewenberg, Ruben Honigmann

Regarder

limoud

Une descendance nombreuse

Dieu annonce aux patriarches une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Mais la promesse tarde à se réaliser: les problèmes de stérilité minent la vie d'Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, Jacob et Rachel. Les épreuves d'infertilité sont autant d'épreuves de foi: le doute s'instille dans le cœur des patriarches, tiraillés entre l'espérance et le démenti opposé par le réel, et fracturent l'unité familiale: jalouse Hagar, sa "mère porteuse" tandis que les deux sœurs Lea et Rachel se déchirent dans une cruelle "compétition des ventres".

Nos conférenciers explorent les méandres de la transmission, de la nomination et de l'articulation entre corps et parole, vecteurs de la construction patiente du peuple juif.

8 conférences

Sexe, transmission et identité

Delphine Horvilleur, Marion Ruggieri

15 octobre 2015

80 min

Culture

Delphine Horvilleur, Marion Ruggieri

Regarder

Ce que nos noms révèlent

Tobie Nathan

25 mai 2022

34 min

Philosophie

Tobie Nathan

Regarder

paracha

Quelle terre promise ?

Dieu promet une terre à Abraham... sans préciser laquelle. Le verset dit simplement : "va-t'en vers la Terre que Je te montrerai." La concrétisation de la promesse divine en revient donc aux hommes. Au-delà du choix du territoire et de sa conquête, quelles sont les implications de la promesse ? En quoi nous oblige-t-elle ? Et surtout, en quoi cette Terre se distingue-t-elle des autres terres ? Nos conférenciers s'emparent de ces questions et réfléchissent à la dialectique exil / sédentarisation qui sous-tend le rapport du peuple juif à son foyer.

8 conférences

Dieu et la terre d'Israël - n° 32

Shaul-David Botschko

02 avril 2014

33 min

Limoud

Shaul-David Botschko

Regarder

Sionisme et judaïsme

Mikhaël Benadmon, Ruben Honigmann

08 décembre 2016

13 min

Limoud

Mikhaël Benadmon, Ruben Honigmann

RegarderLeçons d'Abraham Weingort

La terre d'Israël dans les textes

Sionisme et judaïsme

Mikhaël Benadmon, Ruben Honigmann

08 décembre 2016

13 min

Limoud

Mikhaël Benadmon, Ruben Honigmann

Regarder

Dieu et la terre d'Israël - n° 32

Shaul-David Botschko

02 avril 2014

33 min

Limoud

Shaul-David Botschko

RegarderAlef-Bet : Les textes du Judaïsme

Abonnez-vous à notre newsletter

Pour connaître et exercer vos droits, notamment le retrait de votre

consentement à l'utilisation des données collectées par

ce formulaire, veuillez consulter notre charte de confidentialité

consentement à l'utilisation des données collectées par

ce formulaire, veuillez consulter notre charte de confidentialité

Qui sommes-nous ?

Suivez-nous

© 2026 Akadem.org - Tous droits réservés.

0:00

0:00