10 min de lecture

L'unité juive, par André Neher

Par André Neher | 18 septembre 1954

Ajouter

Partager

J’aime

À l’approche des fêtes de Tichri, André Neher posait, en 1954, la question de l’unité juive. Constatant l'inévitable dispersion des tendances – religieuses, sociales, idéologiques – il y voyait non pas la fin, mais l’« exil » de l’unité, une tension constitutive du destin juif.

Son appel résonne encore aujourd’hui : préparer un avenir commun, où chaque Juif reconnaît dans l’autre "une autre face de son propre être".

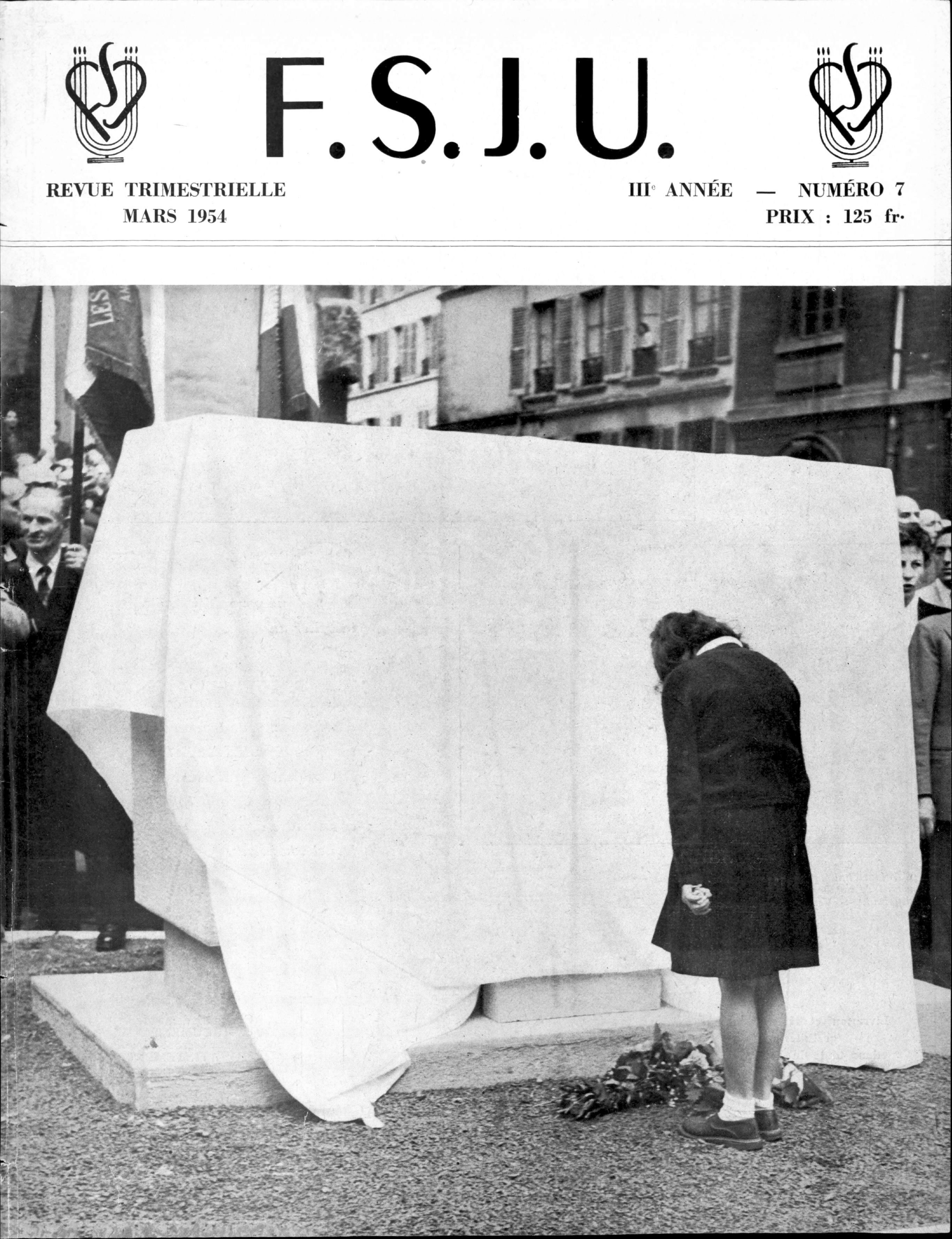

Revue du FSJU de mars 1954

EDMOND FLEG vient de poser le problème de l'unité juive en termes d'histoire et de philosophie, et sous la forme d'un triptyque (1). Cette forme n'a pas été choisie seulement en vertu d'une habitude intellectuelle. Elle traduit la réalité du problème. L'unité parcourt trois temps : le passé, le présent, l'avenir. Hier, l'unité a été reçue. Demain, elle nous sera rendue. Mais aujourd'hui ? Elle est rompue.

Tout bilan communautaire part de là. Le judaïsme est, à l'heure actuelle, en rupture d'unité. C'est une vérité qui court les rues, qui est acceptée comme une évidence et qui relègue les thèmes du Peuple-Un, de la solidarité juive, de l'universelle et fraternelle mission, dans le domaine du poncif, du patronage ou de l'imagerie d'Epinal. Prenez deux Juifs : ils ne parlent pas le même langage. L'un tend des briques quand l'autre demande des pierres, comme à Babel. Mais, à Babel, du moins, tous travaillaient, quoique mal, à la même œuvre. Aujourd'hui, chacun édifie une Tour à soi. Et la plupart, d'ailleurs, se croisent les bras et ne construisent rien du tout.

Tout essai de ramener la définition du Juif à un dénominateur commun, échoue, semble-t-il, devant la réalité de la division. Raisonner sur le Juif, c'est réfléchir sur une fraction. L'exemple que l'on veut tirer de ce Juif ne porte plus chez son voisin. Une communauté numériquement faible, comme celle de France, totalise, à elle seule, un nombre impressionnant de tendances, qui se retrouvent, avec leur morcellement, dans les autres communautés juives du monde. Parmi les grandes déchirures qui séparent les Juifs, les isolent et, parfois, les font se dresser les uns contre les autres, certaines sont d'ordre philosophique. Les débats, par exemple, entre les religieux et les non-religieux, entre les sionistes et ceux qui ne le sont point, caractérisent des options spirituelles, dont le sens échappe, en fin de compte, à l'analyse rationnelle. Il y a là des engagements mystiques, issus d'un choix personnel, et qu'aucune argumentation ne saurait réduire. D'autres déchirures paraissent moins irréparables. Ce sont celles que provoquent des causes ethniques ou sociales, l'inégale juxtaposition d'éléments indigènes et d'éléments étrangers, l'inévitable disparité des niveaux sociaux. Le temps devrait être, ici, un agent d'amalgame et de pacification, mais l'expérience prouve la persistance de certains réflexes ou, plus simplement, le renouvellement périodique de certaines situations inéluctables. En 1791, les Juifs de l'Ouest et du Midi recherchèrent et acceptèrent une émancipation qu'ils estimaient devoir être refusée aux Juifs « allemands », entendez ceux de Paris et d'Alsace. Le même instinct a fait accepter, au moins à titre provisoire, entre 1939 et 1942, le sort injuste fait aux Juifs étrangers en France, par la majorité des Juifs français. Ceux-ci se plaignent, depuis 1880, de l'immigration massive des Juifs de l'Est de l'Europe, dont beaucoup sont, à l'heure actuelle, d'accord avec les mêmes Juifs français pour déplorer l'immigration des Juifs d'Afrique du Nord. Une récente statistique établit que les groupes ethniques actuels de la communauté juive de Paris pratiquent l'endogamie, et l'auteur de la statistique peut conclure, à bon droit, par « le fait patent que la communauté juive française n'est pas une communauté unifiée » (2). Il faut, derrière les chiffres, percevoir la présence grouillante des tendances, des hérédités, des coutumes, des complexes et des préjugés dont beaucoup se manifestent dans la variété des rites religieux, dans la diversité des langues, dans des divergences de mentalité dont les racines sont profondes et tenaces. Et aussi, dans la diversité des classes sociales. La « difficulté d'être Juif » existe, mais très différemment pour tous. Les problèmes ne sont pas vus et ressentis par les riches comme ils le sont par les prolétaires. Ni principes communs, ni méthodes semblables. La propriété discrimine la communauté juive comme elle le fait ailleurs.

Mais ces multiples dissensions concernent, du moins, des Juifs communiant dans leur conscience, plus ou moins vive, d'être des Juifs. En dehors, d'eux, séparés d'eux. voici la masse des neutres, des évadés, des perdus, constituant un autre Judaïsme, négatif en quelque sorte, mais valable tout de même. Car les deux Judaïsmes ne se sont-ils pas interpénétrés entre 1940 et 1944 ? La persécution hitlérienne a provoqué une liaison pathétique des Juifs, un réveil conscient chez certains, un aveu apeuré ou un chuchotement complice chez d'autres. Cet événement si récent rend la constatation de l'actuelle coupure plus amère. La misère de tous les jours, la souffrance du voisin, le besoin intellectuel, l'idéal spirituel, la dignité, la responsabilité, ne suffisent-ils point ? Faut-il, pour que la condition juive se révèle et se mue en conscience, des catastrophes ?

ISAIAH BERLIN a souligné récemment que le fait juif est anormal et qu'il échappe à la classification et à la terminologie valables pour des faits humains analogues (3). La pensée juive ignore la dualité de l'idée et du réel; elle a du réel une intelligence globale, qui lui donne immédiatement une signification métaphysique, comme inversement elle ne peut concevoir le transcendant sans l'insérer dans l'immanence du devenir historique. Il en est de même de la vie juive ; son destin se joue sur un plan de coïncidence d'éléments adverses, que d'autres vies ne sauraient concilier, mais que l'existence juive accepte dans leurs redoutables exigences. Le particulier et l'universel, l'historique et le métaphysique, l'errance et la fixation, la nostalgie et l'attente, le refus et l'assomption interfèrent dans la vocation juive. Tout autre groupement humain aurait, depuis longtemps, opéré un choix, s'il avait été placé en face d'alternatives aussi sévères. Le peuple juif est certainement le seul à maintenir sans répit, à travers des siècles et des millénaires, la réalité de divergences dont l'affrontement constitue la loi de son destin.

C'est cette loi qu'il faut reconnaître au sein des contradictions fondamentales de la communauté juive ; elle explique que la disparité ne soit pas une négation de l'unité juive : elle en est un aspect. Je serais tenté de dire qu'elle est l'exil de l'unité, en donnant à ce terme le sens radicalement juif d'évasion rédemptrice. La loi de l'homme, c'est la persévérance dans l'être ; la crainte de l'homme, c'est le non-être, la disparition, la mort. Le destin juif implique, certes, cette inquiétude, mais elle est complétée par une seconde qui lui est substantielle et que ne connaît point le destin des Gentils : la tentation de l'autre être. Etre ou ne pas être, c'est le problème des Gentils. Etre moi-même ou être comme les autres, c'est le problème des Juifs.

Problème posé, dès les premières pages de la Bible, dans sa forme métaphysique. Vous serez comme Dieu... vous ne mourrez point : paroles initiatrices, déposées par le serpent dans l'oreille d'Eve. Quitter la loi de la condition humaine, ce n'est pas, dans la perspective biblique de la tentation, s'exposer primordialement à la mort, mais à l'aventure de l'altérité. Il est possible, dit le serpent, qu'en refusant votre Etre vous ne courriez point le risque du Néant, mais celui d'un Etre nouveau. L'invitation est religieuse et sociale, lorsque les Hébreux, pénétrant en Canaan, de nomades qu'ils étaient deviennent sédentaires. Au lieu de sédentariser, ils cananéisent, étoffent le processus normal de leur être par les éléments de plus en plus nombreux d'un être différent. Les prophètes diront qu'Israël se prostitue, sans condamner toutefois ni la civilisation ni la sédentarisation pour elles-mêmes : le Temple de Jérusalem s'édifie bien sur des matériaux phéniciens; simplement, ils revendiquent une spiritualité fidèle. Enfin, le problème surgit dans sa forme politique la plus remarquable. C'est la parole des Anciens lorsqu'ils demandent un roi : Nous voulons être comme tous les peuples ! L'histoire ultérieure d'Israël est faite de la réapparition constante de ces évasions, sur quelque plan que ce soit. Evasions, le dialogue avec la philosophie grecque, l'adoption de méthodes spirituelles étrangères au hasard des migrations, le modelage des Synagogues, de leurs institutions, de leurs rites, sur les formes particulières à chaque région, à chaque époque (il y a du «libéralisme», inconscient peut-être, mais réel, dans la levantinisation des Sefardim, l'orientalisation des Achkenazim de l'Est, l'occidentalisation des orthodoxes d'Allemagne). Evasions, les faux messianismes, les grands courants de l'assimilation européenne, la « science du judaïsme », l'humanisme moral et social du XIXᵉ siècle. Evasions, le sionisme politique, l'Etat d'Israël (Nous voulons être comme les autres). Mais évasions dont le nombre même et la diversité indiquent qu'elles ne sont point absolues, sinon, après trois mille ans d'histoire, rien n'aurait plus subsisté de l'Etre Juif. Or, l'Etre Juif a traversé les siècles, parce que l'Autre Etre ne le rognait point, mais, au contraire, le signifiait.

Les évasions sont autant d'exils de l'Etre Juif qui, par rapport à une certaine permanence, constituent, certes, des accidents et des diminutions, mais qui aussi, dans leur rapport avec une loi dont ils sont l'un des termes, exaltent l'Etre et l'enrichissent. Tout comme l'exil historique d'Israël est une épreuve, mais aussi l'inéluctable condition de la rédemption. A chaque évasion correspond une identification : l'infidélité est issue de crises, dans lesquelles se trouvent engagés, à chaque coup, des éléments qui compensent la sortie par une approche plus intense. Prenons quelques exemples. Face à l'assimilation torrentielle, la communauté religieuse orthodoxe a sauvegardé, au début du XIXᵉ siècle, les valeurs spirituelles juives ; néanmoins, le langage éclairé, évadé, humanisé d'un Darmesteter, dans la seconde moitié du siècle, contenait sans doute plus d'atomes juifs vivants que certaines traditions sclérosées des ghettos, des mellahs ou des Synagogues de l'Ouest. Un « cœur » juif était plus riche de promesses, détenait plus d'authenticité juive, qu'un religieux sans âme. De même, le sionisme et l'Etat d'Israël renferment paradoxalement, malgré leurs origines, infiniment plus de fidélité, manifestent infiniment plus de continuité « traditionnelle » que l'esprit de la diaspora, au sein de laquelle religion et assimilation sont d'ailleurs solidaires dans leur option d'une nationalité autre que la nationalité juive. Bref, il y a une intimité mystérieuse entre la fidélité et l'évasion, en chaque époque, à chaque niveau de l'histoire juive. La tension qui, à la surface, paraît dissocier la communauté juive, lui confère, en profondeur, son étonnante unité. Chaque fragment recèle, d'une manière imprévisible mais réelle, les ressources indispensables à la naissance d'un lendemain.

MAIS ce lendemain ne viendra jamais s'il n'est concrètement préparé. Au rassemblement des dispersés, kibbouts galouyot, réalisé patiemment et au prix d'énormes difficultés et de déboires, mais aussi de tenaces succès, en Israël, doit correspondre, ici et là-bas, un rassemblement des idées kibbouts rayonot. Aucune doctrine, aucune attitude n'a le droit de s'imposer avec une tyrannie exclusive. Elles ne participent toutes justement à l'absolue destinée juive que par leur volonté d'accueil. Ce rassemblement pose des problèmes d'ordre matériel, pédagogique, moral, et ce ne sont effectivement que des programmes multiples, des pédagogies variées, une morale de sympathie, qui situeront la coexistence juive au niveau d'une communion.

Une commune destinée nous lie tous : celle que notre histoire a forgée. En chacun des visages juifs que nous côtoyons, si dissemblables, si discordants soient-ils, nous devons respecter le descendant d'un de ces six cent mille hommes à qui Dieu a parlé au Sinaï, de ces six cent mille hommes qui sont les garants et les témoins de la singularité juive et dont la garantie et le témoignage passent, qu'ils le veuillent ou non, par chacun de ces descendants, sous des formes multiples et parfois contradictoires.

Ces formes différenciées, nous les trouvons dans notre propre cœur. Idées peut-être fugitivement formées et que nous n'acceptons pas toujours, mais qui s'incarnent en d'autres hommes, en d'autres groupes. Elles ont droit, sinon à notre approbation, du moins à notre sympathie, afin que chaque Juif sente dans l'autre Juif non pas un autre être, mais une autre face de son Etre.

(1) Edmond Fleg : La Terre que Dieu habite, Paris, 1953

(2) Rabbin Simon Schwarzfuchs : Un aspect démographique de la

Communauté parisienne, Journal des Communautés, Paris, 1954,

n°94.

(3) I. Berlin : Formation d'une nation. « Evidences », N°37