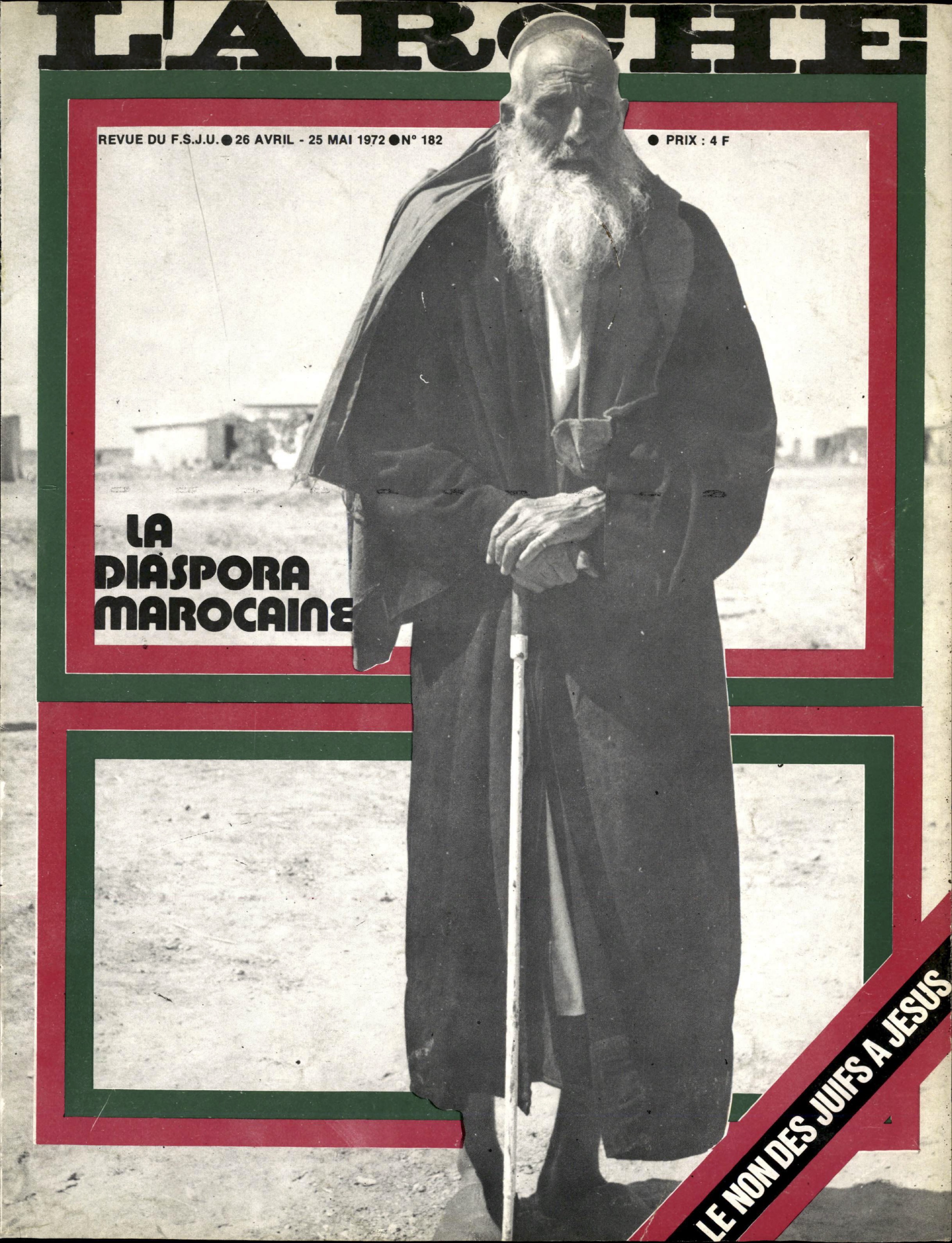

La diaspora marocaine

Par Martine Gozlan, Victor Malka | 25 mai 1972

Ajouter

Partager

J’aime

Revue de L'Arche d'avril/mai 1972

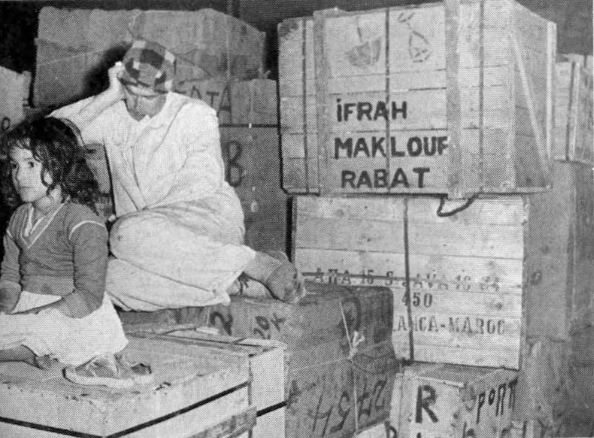

Commencé en 1948, un vaste mouvement migratoire n'a laissé au Maroc qu'une population juive de 30 000 âmes, incertaine de son avenir. Les autres ont essaimé en France (30 000), aux USA (près de 5 000), au Canada (15 000) et en Espagne. La majorité s'est rassemblée en Israël (300 000) où un récent congrès international des juifs marocains s'est préoccupé du destin de ceux que l'on nomme le « second Israël » et de la préservation d'un héritage culturel millénaire.

Le réveil par Victor Malka

Quelque chose commence à « bouger » dans la « Diaspora marocaine ». Depuis la fondation de l'Etat d'Israël, pendant 24 ans, elle a vécu pratiquement en marge de tout combat politique et de toute idéologie. Elle ne s'est pas souciée de l'avenir et n'a pas tenté de sauvegarder le passé. Elle s'est contentée de « gérer le présent » et, comme les peuples heureux, s'est éloignée de l'Histoire. Elle avait vite fait d'oublier son passé, ses heures de grandeur et ses gloires : elle ne se souvenait plus que de ces « sociétés closes » qu'étaient les Mellahs...

Installée dans les pays de l'abondance - Etats-Unis, Canada, France ou Suisse - cette Diaspora remplaçait l'action par la nostalgie et par l'évocation d'une certaine douceur de vivre. Elle n'avait jamais été habituée à être acteur dans l'Histoire : elle en était plutôt le sujet, sinon l'objet.

L'Histoire, qui aime souvent à jouer à chat perché avec les hommes, a dispersé les juifs marocains presque aux quatre coins de la planète. Ils sont plus de 300 000 en Israël ; une trentaine de milliers - paraît-il - en France ; une quinzaine de milliers au Canada ; 5 000 en Espagne et autant peut-être aux Etats-Unis tandis qu'un récent recensement officieux réalisé au Maroc les évalue à 31 000...

Aujourd'hui, à l'heure où cette

communauté tourne une page de son

histoire, il semble que ce soit l'heure

des prises de conscience convergentes. En Israël, la communauté marocaine s'éveille peu à peu à son destin.

Elle refuse d'abord celui qui lui est

fait, depuis 24 ans. Calmement, elle

cherche les responsabilités et les solutions. Pour cesser d'être des « damnés

de la terre », les juifs marocains en

Israël ont fait appel à cette Diaspora

marocaine installée dans les sociétés

de l'abondance. Car, c'est vrai en partie, que la communauté marocaine est

une des rares qui se soit installée

en Israël en laissant ses chefs, ses leaders et ses maîtres accrochés à

d'autres exils.

C'est pourquoi ces cadres sont

venus nombreux, le 27 mars dernier,

assister en Israël au premier Congrès

mondial des originaires du Maroc.

LA PRISE DE CONSCIENCE

L'initiative est née dans l'esprit d'un

homme jeune, dynamique à l'incontestable tempérament politique, habile et

manieur d'hommes : Chaoul Ben Simhon. Ses ennemis - et il en a beaucoup dans le pays - disent de lui :

c'est un opportuniste qui sacrifiera

jusqu'au dernier des Marocains aussitôt qu'il se sera assuré son siège de

député dans la future Knesseth. Peut-

être ? Mais aujourd'hui, il a fait,

comme d'autres camarades de

combat, du problème de la promotion

en Israël des originaires du Maroc, le

centre de sa vie. Las de travailler, dit-

il, avec des hommes timorés et parfois

trop compromis avec les prêtres de

l'establishment, il a fait appel à cette

Diaspora marocaine installée dans des

pays de richesse.

A ce Congrès, ils sont venus d'une

dizaine de pays : médecins, ingénieurs, hommes d'affaires. Objectif:

analyser ensemble la situation en

Israël de cette communauté déshéritée, vivant parfois aux limites de la

pauvreté, qui fournit au pays les familles les plus nombreuses mais qui est

aussi la plus touchée par la délinquance juvénile, la prostitution, le chômage

et la drogue. Ce Congrès devait être

aussi l'occasion d'une réflexion en

profondeur sur les solutions à promouvoir, les revendications à adresser aux

autorités gouvernementales. Il devait

enfin procéder à la création, à l'échelle

mondiale, d'une Union permanente

des originaires du Maroc.

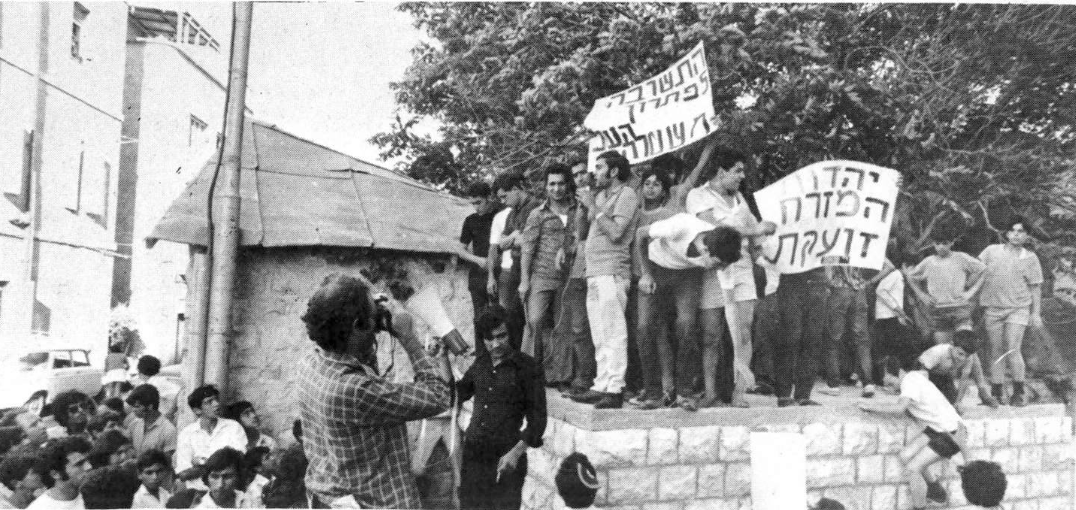

Cette prise de conscience a été facilitée, il fait bien le dire, par la brutale

apparition sur l'échiquier social du

pays, des « panthères noires ». Qui

sont-elles ? Il s'agit pour la plupart

d'entre elles, de jeunes Marocains en

rupture de ban, révoltés, anciens délinquants. Leur analyse politique est

dure. Ils ne veulent pas continuer à

« jouer le jeu ». Parlant à l'ouverture

des travaux du Congrès, Mme Golda

Meir fut brusquement interrompue, et

sans ménagements, par un de ces leaders : « Cela suffit de mentir ». Même

si, souvent, ils versent dans une facile

démagogie et si les chiffres qu'ils avancent ne sont pas toujours d'une grande

exactitude, ces jeunes sont émouvants. De plus, ils ont parmi eux d'excellents orateurs. Ils marqueront, de

bout en bout, les travaux de ce Congrès par une contestation permanente,

systématique et radicale. « Si vous

voulez nous aider à résoudre vos

problèmes, votre place est parmi nous,

ici, en Israël » disait l'un d'entre eux

aux 120 délégués venus de l'étranger.

Prise de conscience aussi des responsables politiques du pays, à quelque parti qu'ils appartiennent. Naguère, ils refusaient de reconnaître que

ces communautés avaient des problèmes et des revendications spécifiques.

Ils n'acceptaient pas le dialogue sur

« le fossé communautaire » sur le plan

économique, social, éducatif et culturel. Ils renvoyaient souvent aux « calendes grecques » des décisions qui

devaient rectifier des inégalités, tenir

compte des familles nombreuses, bref

donner à tous des chances égales.

Aujourd'hui, les plus hautes autorités

du pays, à commencer par Mme Golda

Meir, déclarent : « C'est vrai que dans

ce domaine, nous n'avons pas fait suffisamment ». Et David Ben Gourion

lui-même, le vieux lion, fait son autocritique et reconnaît à Lod, en accueillant les juifs d'URSS : « Nous ne

nous sommes pas occupés comme il

fallait des olim marocains. »

La plupart des ministres et des leaders politiques, y compris le chef de l'Etat lui-même, sont venus dire à ce Congrès que le gouvernement n'oubliait

pas ce « Second Israël » ; que des mesures seront prises ; que des plans

étaient à l'étude et qu'il fallait sauvegarder l'unité du peuple et de la nation.

De tous côtés, c'est une affectueuse

compréhension qui a été manifestée

aux travaux du Congrès. Il n'est pas

jusqu'au quotidien- indépendant

« Haaretz », d'ordinaire si critique à

leur égard, qui n'ait insisté à cette

occasion sur « la place importante des

juifs marocains dans la construction

du pays et notamment dans les réalisations agricoles et les zones de développement ».

LA CRISE

Pourtant, commencé dans la compréhension et la sérénité, le Congrès après

dix jours de travail, prit fin dans une

atmosphère de crise et de division.

Certaines délégations étrangères - et

notamment celle du Canada qui joua le

rôle « d'enfant terrible » du Congrès

- exigèrent de connaître, séance tenance, l'identité des sept délégués israéliens qui allaient faire partie de la nouvelle organisation mondiale. Une partie

des congressistes israéliens répondirent qu'il s'agissait là d'un problème

interne à l'Union des originaires du

Maroc, que celle-ci allait réunir ses

instances et que les sept noms en question seraient rendus publics dans un

délai de deux semaines. Ce point de

vue ne fut pas accepté par la majorité

des congressistes. Une fois de plus,

pour un problème de personnes, la

rupture était consommée : des délégués israéliens- membres fondateurs

pour la plupart de « Brith Yotsée

Marocco » - quittèrent brusquement la salle.

La nouvelle organisation fut, tout de

même, mise sur pied : elle comprend

dix délégués israéliens - dont trois

membres de la dynamique organisation estudiantine « Od'ed » - et dix

délégués étrangers, pas toujours élus

démocratiquement.

Les perspectives d'avenir ? Ce Congrès parviendra-t-il à « changer la

vie » des originaires du Maroc en

Israël ? Il est, pour l'instant, difficile

de le dire et il faudra attendre de voir

l'évolution du contentieux qui existe

désormais entre les deux blocs de cette

« Diaspora marocaine » ...

En tout état de cause, le Comité qui vient d'être créé a du pain sur la planche : il s'agit, pour lui, en premier lieu, de veiller à l'application des résolutions prises par le Congrès concernant des problèmes tels que le logement, les familles nombreuses, l'éducation, les salaires, les cours de rattrapage, les activités culturelles, etc ... Il s'agit aussi, pour le nouveau Comité, de développer les services de bourses remises à des étudiants nécessiteux (près de200 000 Livres Israéliennes ont été distribuées cette année).

Mais il s'agit surtout, en définitive, de transformer « l'image de marque » du juif marocain, telle qu'elle a cours dans la société israélienne aujourd'hui. Les analyses faites, dans ce domaine, par les jeunes étudiants d'Oded sont à cet égard remarquables. Selon les nouveaux dirigeants d'Oded, on assiste à une « déjudaïsation » des communautés sépharades en Israël. Il existe un potentiel de nostalgie énorme mais rien de plus ... Nous agissons, ajoutent-ils, comme si nous avions trahi un patrimoine culturel que nous ne connaissions même pas mais dont nous nous sommes sentis dépositaires et responsables.

Les jeunes d'Oded concluent que « vu en tant qu'inférieur, l'originaire marocain s'est habitué à l'idée qu'il était effectivement inférieur. C'est pourquoi, c'est contre la conscience d'échec, de stérilité et de « frère pauvre » qu'il faut lutter ».

2000 ANS DE CULTURE JUIVE

Tout serait-il, finalement, un problème de culture ? La promotion sociale passerait-elle par la réhabilitation du judaïsme marocain et une meilleure connaissance de son passé et de son histoire ? Beaucoup de ceux qui ont pris part à ce Congrès le pensent. Et notamment M. Haïm Zafrani qui, dans une belle intervention, a qualifié le judaïsme marocain de « gardien et transmetteur de la tradition d'Israël ».

C'est aussi pour mettre en évidence l'apport des juifs du Maroc à la pensée et à la culture d'Israël que l'on prépare activement au Musée de Jérusalem et à l'occasion du 25ème anniversaire de l'Etat d'Israël, une exposition (qui durera six mois) sur le thème : « 2000 ans de vie juive au Maroc ». Pourtant, à en juger déjà par certains indices, cette culture marocaine sera présentée comme un simple objet d'études, non insérée dans la vie de tous les jours. Dans certains salons parisiens où des professionnels préparent la partie musicale et artistique de cette exposition, on en parle comme on le ferait de la civilisation des Peul, des Zoulous ou des Esquimaux au 14ème siècle, bref, comme d'un objet mort et sans avenir. Les technocrates sont passés par là ... Est-ce vraiment ce que l'on souhaite ? La « Diaspora marocaine », comme d'autres juifs de par le monde, a été une diaspora du silence. Il est arrivé et il arrive encore que l'on parle en son nom. Est-elle, aujourd'hui, en train de récupérer son passé ? Ses chefs, et ses clercs regrettent-ils leur démission?

Malgré des erreurs, d'intempestives naïvetés, des velléités de dictature de certains chefs de délégation, malgré aussi l'immaturité politique de certains délégués, venus de France notamment ce premier congrès mondial des Juifs du Maroc invite à espérer.

V.M

L'an prochain à Casablanca ? par Jean Rod

« Nous souhaitons à tous nos lecteurs israélites de passer une très joyeuse Mimouna », pouvait-on lire le 6 avril dernier dans « Maroc-Soir », le quotidien nationalisé qui a remplacé récemment « La Vigie » de Casablanca.

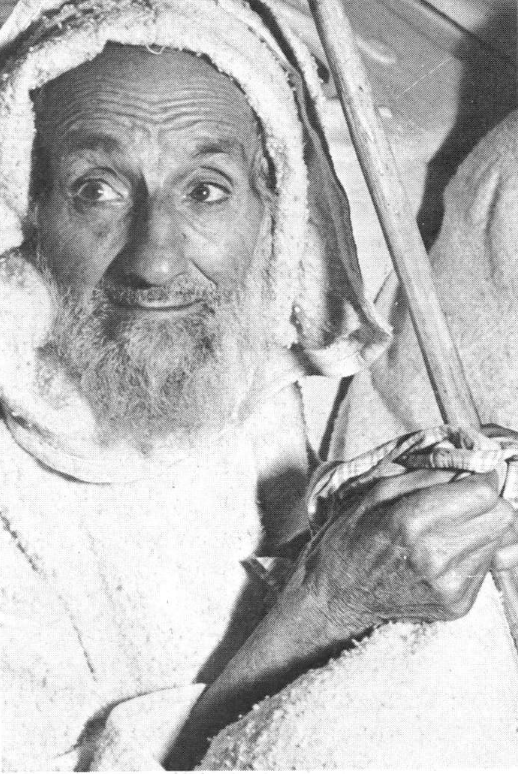

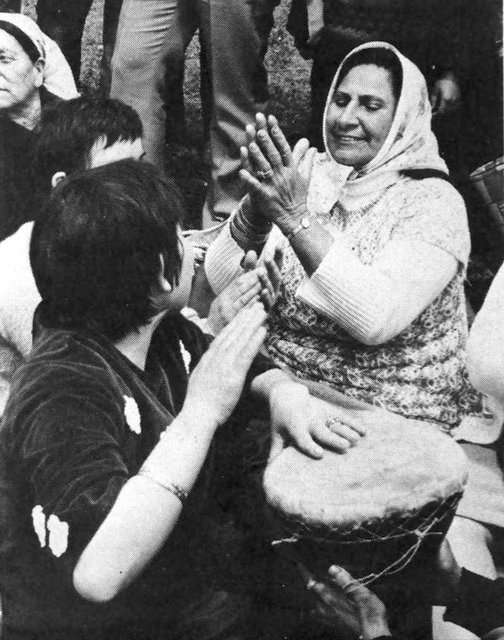

Et, de fait, nombreuses furent les réjouissances à l'occasion de cette fête d'origine maghrébine qui, chaque année, clôt la semaine de Pessah. Du crépuscule jusqu'à une heure avancée de la nuit, la communauté juive de Casablanca (les deux tiers de la population israélite du Maroc) salua selon la tradition le début de l'année agricole biblique : tout autour de la place de Verdun surtout, les fleuristes arabes ne cessaient de vendre les bouquets de lavandes qui doivent décorer la table familiale ; çà et là, parents, amis et voisins, Juifs et Musulmans, pénétraient dans les maisons aux portes ouvertes afin d'y apporter leurs vœux de prospérité ; après avoir goûté la « mofléta », crêpe faite au beurre et au miel, ils étaient invités à déguster tel ou tel produit fermenté ou Hametz : lait, pâtisserie, couscous ...

UNE COMMUNAUTE DE 30 000 AMES

Dans chaque maisonnée, ils pouvaient aussi contempler à la lueur des bougies le poisson cru, symbole de fertilité, délicatement posé sur un tapis d'épis de blé.

La tradition religieuse est donc bien vivante parmi les Juifs marocains, « plus vivante que partout ailleurs », affirme un jeune rabbin qui a souvent voyagé en Europe. Bien sûr, il ne reste plus aujourd'hui que trente mille Israélites sur les trois cent mille qui vivaient au Maroc à la veille de la création de l'Etat d'Israël (1) ; bien sûr, les synagogues ne sont plus que trente-cinq alors qu'on en comptait environ cent vingt avant l'indépendance. Mais que ce soit à Hebrat Eliaou, l'un des plus anciens temples du pays, ou à Beth El, la grande et belle synagogue de Casablanca, les fidèles remplissent les obligations du culte avec une relative assiduité. La Communauté israélite de Casablanca, installée dans des locaux modernes, gère un budget de 210 millions d'anciens francs, essentiellement répartis entre les écoles les vieillards, et les huit cents familles assistées de la ville. Quant à la bourgeoisie, elle se retrouve régulièrement autour des tables de jeu du Cercle de l'Union ...

« Connaissez-vous un autre pays arabe où les banques ferment le jour de Kippour, le premier jour de Pessah et le premier jour de Rochachanah ? » Cette constatation étonnée d'un membre influent de la communauté caractérise assez bien la place du judaïsme au sein de la monarchie chérifienne : sa spécificité et ses droits sont reconnus et respectés. Une dizaine de rabbins sont attachés à l'Etat en tant que présidents des tribunaux rabbiniques, qui connaissent en appel des affaires de mariages, divorces et successions, ou juges de première instance. Les autorités participent officiellement aux cérémonies de Kippour : il est même arrivé que le Prince Moulay Abdallah ou le général Oufkir, l'actuel ministre de la défense, y assistent personnellement. « Les rapports avec les Musulmans sont excellents », conclut avec contentement le Grand Rabbin Chalom Messas, président du tribunal rabbinique de Casablanca.

INQUIETUDES DEVANT L'AVENIR

Pourtant, il n'est pas un Juif qui ne se souvienne des lettres de menaces que certaines familles avaient reçues au lendemain des événements de Skhirat. Moins nombreux sont ceux qui relevèrent, il y a quelques mois, les déclarations d'un député, selon lequel les hauts fonctionnaires israélites seraient la source principale de la corruption sévissant au Maroc.

Sereine en apparence, tenant plus que tout à préserver la tranquillité qu'elle a connue depuis l'avènement au trône du Roi Hassan II, la communauté juive réussit cependant mal à dissimuler l'inquiétude et la peur. II lui paraît de plus en plus évident que le conflit israélo-arabe, ravivé depuis juin 1967, hypothèque lourdement son avenir dans le pays. Elle garde le souvenir de la politique menée à la fin des années cinquante par le gouvernement de gauche d'Abdallah Ibrahim, dont Abderahim Bouabid, l'actuel leader de l'Union nationale des forces populaires, était alors vice-président : interruption des relations postales avec Israël, refus de délivrer des passeports aux Juifs, disgrâce de hauts fonctionnaires israélites. Les Juifs marocains ont le pressentiment qu'ils feraient les frais de la venue au pouvoit du Front d'opposition, constitué par l'UNFP et la droite nationaliste de l'Istiqlal, qui risquerait d'être entraîné dans la surenchère anti-sioniste à laquelle se livrent les gouvernements arabes. Ils ont trouvé une raison de plus de s'inquiéter dans le putsch manqué de juillet 1971, ayant failli perdre un roi en qui ils voient le meilleur garant de la liberté qu'ils ont de quitter le pays.

CEUX QUI PARTENT ET LES AUTRES

Le départ ? Le Congrès juif mondial le souhaite, et une haute personnalité marocaine a été jusqu'à le conseiller à l'un de ses amis israélites. Depuis 1962, ils sont soixante-cinq mille à avoir quitté le Maroc, ouvertement ou dans la clandestinité. Mais si le conflit israélo-arabe a accéléré le rythme des départs, ceux-ci sont au moins tout autant motivés par des raisons d'ordre socio-économique. Respectant le sacro-saint principe énoncé par Giraud : « Le Juif à l'échoppe, l'Arabe à la charrue », la colonisation française avait assuré la promotion des Israélites dans le secteur du commerce et des professions libérales - alors qu'originairement, les Juifs du Maroc, présents dans le pays, comme les Berbères, avant la propagation de l'Islam, travaillaient à la terre en tant que cultivateurs ou pasteurs.

Pendant les années qui suivirent la fin du protectorat, les Juifs furent à même d'assurer la relève des cadres français, mais peu à peu, ils se heurtèrent à la concurrence des générations montantes musulmanes. » En définitive, écrit André Chouraqui, ne resteront que ceux qui, une fois supprimée la discrimination injuste née du régime colonialiste, continueront à jouir d'une autre sorte de discrimination dont le principe sera indiscuté : les riches et les techniciens. Les uns et les autres, grâce à leur richesse ou grâce à leur science et à leur technicité, pourront victorieusement résister à la pression sociale née de la libération d'une masse de millions d'hommes dont les besoins sont actuellement immenses et tragiquement insatisfaits » (2).

En évitant de penser à un déchirement que certains croient inévitable, les Juifs du Maroc continuent d'afficher leur optimisme de façade et songent déjà à leur prochaine fête, la hilloula fête des Saints, le 1er Mai.

J. R.

(1) 25 000 à Casablanca, 3 250 à Rabat, 2 200 à Meknès, 2 000 à Marrakech, 1 500 à Tanger, 1 200 à Fès, etc ...

(2) André Chouraqui : « Les Juifs d'Afrique du Nord entre l'Orient et l'Occident ». Fondation nationale des Sciences politiques- Juin 1965.

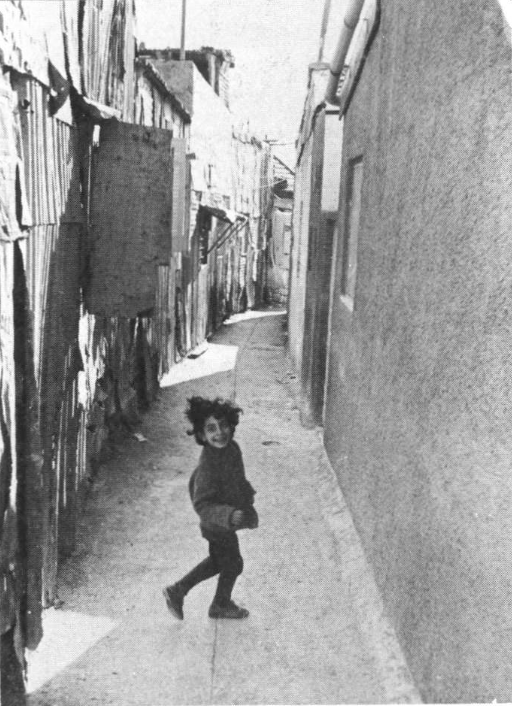

Visite au Mellah par Martine Gozlan

Choses vues au Maroc par une touriste française

Casablanca, huit heures du soir. La

ville arabe éclate de sons et de couleurs. A travers le dédale des ruelles, Yaffa, 20 ans, me guide jusqu'au « mellah », cet ilôt juif des

cités d'Orient, où vit sa famille.

C'est un crépuscule magique pour

l'Européenne fraîchement débarquée de ses horizons gris. C'est un

soir comme les autres pour Yaffa

qui se hâte, m'arrachant aux lumières d'un marché, à la fascination

d'une danseuse qui tourne au milieu des cris. Forte de mon passeport français, je flâne en touriste

tranquille. Que pourrions-nous

craindre de cette foule paisible ?

De ces mendiants, de ces vieillards

en djellabah, promenant de café en

café leur sagesse ou leur ennui ?

UNE GRELE DE CAILLOUX...

Voici le mellah d'ailleurs. Une suite

de maisons aussi misérables que les

demeures arabes qui l'encerclent.

Calme, semble-t-il, ce quartier juif,

à ceci près qu'on n'y voit que des

musulmans. Et puis soudain, sur le

seuil de la porte, une grêle de cailloux, des visages qui nous cernent,

des injures que je ne comprends

pas, mais ma robe est tachée par

la boue d'une pierre et Yaffa, épouvantée, me pousse dans le couloir,

verrouille la porte en hâte avec des

gestes traqués.

Et c'est brusquement arrachée à

ma torpeur de vacancière, tirée de

mon indifférence par la haine de la

rue, c'est en juive que je pénètre

dans ce foyer juif de Casablanca, pour lequel il y a quelques secondes

encore, je n'avais que la curiosité

facile du touriste...

Autour de moi on se répand en exclamations confuses. La mère s'affaire autour de la théière mais il y

a de la panique dans son regard,

dans sa voix qui s'efforce de calmer

la querelle entre Yaffa et son père.

Les parents parlent arabe, seuls les

enfants parlent français et David,

22 ans, m'explique : « Yaffa et moi

nous en avons assez de recevoir des pierres chaque fois que nous sortons. n faudrait aller vivre ailleurs,

dans le quartier européen, mais

mon père s'y refuse. Il a toujours

vécu ainsi. Pour lui un caillou, ça

n'a pas d'importance. Il suffit de

rester chez soi. »

COMME UNE HISTOIRE D'AUTREFOIS

Je me tais, anéantie et fascinée de

découvrir d'un seul coup l'antisémitisme à l'état brut.

A marcher dans les tranquilles avenues parisiennes, à vivre sans

problème sa petite vie française, on

oublie souvent jusqu'au sens du

mot juif. Hitler, bien sûr, on

connaît. .. mais seulement dans les

étranges récits de nos parents.

Bagdad et Léningrad, bien sûr : on

a manifesté ... Mais la Russie est

loin, et l'Orient encore plus. Passés

les slogans et les défilés, on oublie.

On oublie : il m'a suffi de dépasser

les cafés scintillants de la ville européenne pour retrouver intact à

Casablanca le vieux goût d'angoisse de la condition juive. « Ce n'est

qu'un caillou » dit le père... Ce

n'est qu'un caillou mais David

guette à travers le judas les visiteurs nocturnes aux cris chargés de

haine. La mère se lamente tout bas

sur le divan. Yaffa rumine sa révolte. « Si j'étais seule - dit-elle

- je serais en Israël. » Etranges

personnages tout droit sortis d'une

histoire d'autrefois. Parents victimes perdus dans la résignation du

ghetto, adolescents condamnés à

l'inaction, sionistes enragés de ne

pouvoir agir.

CHARGES DE TOUS LES PECHES

DU REGIME...

Pourtant je m'étais assise dans des

foyers arabes. Je n'avais vu que des

sourires : simplement on ne me savait pas juive. Rien ne pouvait

m'empêcher de retourner dans ces

foyers chercher une réponse aux

questions jaillies dans la nuit du

mellah. Le Maroc antisémite ?

« Non », dit Malika, une étudiante arabe d'extrême-gauche, « mais

tout appartient aux juifs. A eux le

pouvoir et l'argent ».

Répétition du classique antisémitisme occidental. On identifie juif

et bourgeoisie, judaïsme et capital.

Et le problème israélien vient encore attiser la haine. « En Palestine

ils tuent nos frères » répète Rachid,

un de 19 ans qui exhibe

fièrement la photo d'un ami mort

« là-bas » en feddayin.

C'est vrai, les Marocains n'ont pas

grand-chose pour se donner le goût

de vivre. Censure et injustice. Tortures et police. « Comment agir ? »

dit Malika qui confond la haine et

l'héroïsme. Certes il est plus facile

de jeter un caillou sur un juif du

mellah que d'éduquer les masses

illettrées des campagnes marocaines. L'opposition cherche un dérivatif à la colère du peuple. Elle lui

offre en pâture des responsables

qui, ô merveille, ne sont pas arabes.

On a vu fleurir en octobre dernier

dans le journal d'opposition en langue française « L'Opinion », des

manchettes inquiétantes consacrées à l'affaire Paul Ohana, industriel poursuivi pour corruption.

Mais les dizaines d'autres affairistes arabes inculpés dans de

semblables trafics n'ont pas bénéficié des honneurs de la « Une » ;

ils n'ont eu droit qu'à des caractères modestes dans les pages intérieures : Ohana était juif.

Alors ? le Maroc antisémite ? Difficile à dire pour une touriste française qui n'a eu des choses qu'une vue partielle. Mais j'ai vu, dans le hall de l'Opinion, à Rabat, un Maguen- David géant sur lequel saigne crucifié un Palestinien de propagande. J'ai vu à Casablanca la petite épicerie de Jacob désertée par ses clients arabes. On n'achète plus chez le « Youdi »... « Pour qu'ils comprennent, crie Yaffa, pour qu'ils comprennent, qu'est-ce qu'il faudra ? »